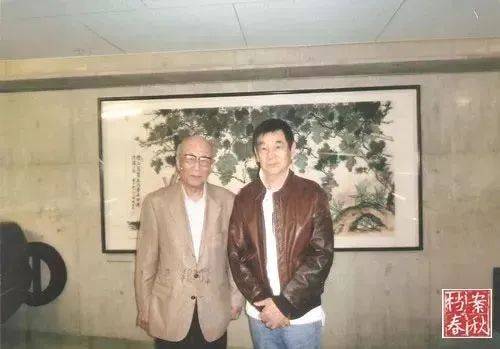

1995年,戴祖贻在日本“培罗蒙”西服店

戴祖贻,是上海著名西服店“培罗蒙”创始人许达昌第一嫡传弟子,一直在培罗蒙工作。他于1951年去日本发展,在东京经营“培罗蒙”长达57年,在当地服装界赢得了很高地位和声望,被誉为“培罗蒙”先生。

传奇名店“培罗蒙”的第一个学徒

我是宁波北仑霞浦戴村人,1920年4月25日出生。家中长子,13岁时进入上海著名的西服店培罗蒙做学徒。

培罗蒙是定海人许达昌开设的。 我娘舅是做呢绒生意的,与培罗蒙有往来,就把我介绍进培罗蒙当学徒。临行前,母亲再三嘱咐我,做事要勤快,手脚要清爽,万事要忍耐、刻苦。

我当时只有13岁,在1934年6月24日那一天拜师进店,是许达昌的第一个门生。当时店里就一个伙计,姓沈,是绍兴人。那时许达昌还时常到客人处做“包袱生意”(指拎着包袱兜揽生意,到处帮人家做衣服)。

“培罗蒙”创始人许达昌与大弟子戴祖贻

1935年,许达昌和蔡履新及蔡的一个朋友邵宝华,三人又合伙在静安寺路284—286号跑马厅对面开了一家双开间新店。

不到一年,蔡、邵二位在霞飞路(今淮海中路)开了自己的西服店,培罗蒙则由许达昌个人经营。

当时客人中一个人叫潘有声,是电影皇后胡蝶的丈夫,在我们店里做了西装后,感到很满意,于是介绍《中华日报》的经理林柏生也到店里来做衣服,他也觉得满意。于是口碑相传,生意越来越好。

潘有声(后排中)、胡蝶(前排右二)在家中招待黄柳霜(前排右三)等

陆续被介绍到店里来的客人有许多当时的政界要人,还有经济界、商界、金融界、文艺界、体育界的著名人士,以及许多外国大公司大银行的大班巨头、外交使馆人员等。后来外交部大使公使和出国人员的一切行装,包括所有服装和各种礼服等也都由培罗蒙承包了。

拜师三年后,我穿上了西装

培罗蒙的生意之所以红火,是因为许达昌的裁剪技术高超。对于不同体型的客人,他有不同的裁法,叫“各人各式裁法”。他有一样拿手的绝活,对于客人喜欢的衣服式样,直接从原样中打出纸版,可以说“百发百中”。

我们店里的裁缝用的都是老师傅,包括当时称为“四大名旦”的四人:王阿福,沈雪海,鲍昌海,庄志龙。工人有20多人。

当时每逢周末,大光明电影院9点钟有夜场电影,有很多外国人来看电影。旁边的培罗蒙店堂里灯火通明,许达昌身穿一件笔挺的大衣,在店堂内裁衣服,学徒们则站在一旁看着。电影散场时马路上的汽车排成长龙,店里的情景被外面的客人透过大玻璃窗看得一清二楚,许达昌正是通过这种方式来做“活广告”。

1945年抗战胜利后重新装修的“培罗蒙”西服店

许达昌工作勤奋,他经常教导我们:要勤俭耐劳,做事一定要向前求进,有什么事要挺身而出,勇于承担;忍耐才有福;做活要勤奋巴结,待人要忠实客气。

青年时期戴祖贻

许达昌对我特别好,对我提拔也快,拜师三年后就让我穿西服,还陪我去买皮鞋,7元钱一双,一般人都穿2元钱一双的鞋子。我对店里的工作也看得比自己家事还重,尽职尽力,星期天也不休息,还去店里干活。1945年抗战胜利我被提升为襄理,店内的一些事多由我负责。

从香港到东京

1948年许达昌从上海去香港。他在思豪酒店二楼租了一间房间,开始营业,专做上海老顾客和到香港的外国游客的生意,又招聘了几位陆续去香港的裁缝老师傅,也包括培罗蒙老店的师傅。

因为生意忙不过来,许达昌就叫我也去香港。1949年12月,我撇下妻子儿女,独自一人由澳门去了香港。

许达昌去香港开设培罗蒙时,并没有带多少钱,本来在香港栈房里还有一箱原先培罗蒙预订的大衣呢料子,虽然后来因为起火,这一箱衣料被烧没了,但因此取得了一些保险费,就是以这点钱起家的。

在香港,培罗蒙还是被公认为最高级的西服店,外国杂志及当地报纸也是特别推荐。

1950年代,位于香港思豪酒店的“培罗蒙”

香港培罗蒙也经历了三次搬迁。先由思豪酒店搬到干诺道,又迁到太子行,再迁到於仁行。客人也多是社会名流,如董浩云、包玉刚、李嘉诚、邵逸夫、陈廷骅、何鸿燊等人,还有美国前总统肯尼迪的弟弟等。

香港客人中有一个叫王仲恒的在东京富国大厦有家店面,想要出让,问许达昌是否想到日本开店。许应允前往,于是在1950年许达昌去了日本开店。香港方面则由我负责代理。但过了没多久,许达昌糖尿病发作回香港。于是他唤我去日本接替工作。

1951年7月24日,我从香港乘太原轮到日本,8月2日在横滨登陆。

后来,王仲恒因为他的轮船出事,公司不能继续经营,必须结束,富国大楼的培罗蒙店也必须搬出。我告诉业师许达昌,但他已无意再在日本经营,嘱我结束日本的店务回香港。因为培罗蒙在东京的生意已经上路,结束很觉可惜。

事有凑巧,富国大楼的房东很照顾我们,他租给我楼上415的半间写字间供营业用,又提供地下室的一间房子作为工场,这样我有了立足之地,于是决定继续留在日本发展。

1958年,戴祖贻在香港太子行“培罗蒙”店前

当时朝鲜战争爆发,美国的军人军属必须先经日本去韩国,日本成了美军的歇脚地。当时日本的服装生意很好,以至很多香港的上海裁缝只要能说英语,利用旅行pass(护照)到日本兜生意,接几宗活,量好尺寸,寄回香港制作,再寄回来,生意非常兴旺,这种状况一直持续到朝鲜战争结束。

培罗蒙的主客多是在日本的外国商界巨头及外交官员。当时有一位做船舰材料的商人T.Y.FONG,他介绍美国联合参谋总长雷德福(ARTHUR. W. RADFORD)到培罗蒙做衣服。雷德福对我们的手艺和服务都感到非常满意,经他介绍,美国远东总司令李密滋大将(L. L. LEMINTZER)、太平洋舰队司令史敦普海军大将(FELIX. B. STUMP)等亦光临我店。以后雷德福又介绍美国亚立逊大使(ALISON)、麦克阿瑟大使(MCARTHER. JR.,麦克阿瑟将军之子)等人到我们店里来做西装。这些贵客的光顾,使培罗蒙的声望在日本格外出名。

1960年代东京

1964年正值日本举办奥运会,富国大楼要拆造,我只得在附近的青山一丁目开了一家培罗蒙,双开间门面,三楼是工场。生意也还好。

帝国饭店里的中国裁剪大师

1967年9月,许达昌把日本的店铺正式转让给我,由我独自经营。许达昌于86岁退休,1991年3月14日在香港去世,享年97岁。美国财富杂志(FORTUNE Vol.104 No.6)1981年9月登载文章,称誉许达昌为全球八大著名杰出裁剪大师之一,全亚洲只有他一个人获此殊荣。

香港“培罗蒙“公司创建75周年志庆纪念,在《东方日报》刊登广告。 时任上海市长汪道涵为其题词:精益求精。

1970年,东京帝国饭店重新开业。这是世界五大超级Hotel之一,战前是日本皇族、政界举办重要活动的场所,一般人不能使用,如果能在这里开店,生意肯定很好。

当时里面已有四十家名牌店。因为我是外国人,很难进入里面开店。后来我经友人介绍,通过日本自治大臣野田武夫的关系,再经过他们的审查,才办妥手续,“挤进”帝国饭店大门,开了第41家店铺。

1972年,又适逢日本举办大阪万国博览会,国外来的客人很多,对我的生意又起到了推动和促进的作用。

帝国饭店是东京地标之一,拥有120多年传奇历史

我高薪请来日本最好的师傅,有中国人也有日本人,用最好的进口料子,亲自裁剪、试样、管理,生意非常红火。

业务范围也非常广泛,不仅在日本,与英国、意大利的服装公司、厂商均有联系。如英国的AQUASCUTUM,意大利的BELVEST都是世界有名的一流的服装公司暨工厂,欧洲名牌服饰的出品多数都由他们制造,然后各公司再贴上他们各自的品牌。我们与他们有直接的关系,我也曾亲自去他们公司参观工厂,直接定货,他们的产品我另外取名“BARLITTI”(与BAROMON ITALY相同之意,即意大利培罗蒙)。

日本政界,包括首相大臣,财界、商界、金融界、文艺界、电影界、体育界很多名流都是我的客人,像演艺界的高仓健,体育界的王贞治等。再如日本的国技相扑横纲北尾光司,他的身体非常高大,有200多公斤,他在培罗蒙做了好几件衣服,他定制一件双排扣的大衣,用料要比普通人多一半,裁剪的台子不够大,只得在地上摊开裁剪;缝制衣服时也要占用比一般衣服大几倍的地方。

戴祖贻与高仓健

还有包括英、美、德、法、俄、意、加拿大、荷兰、瑞士等20多个国家驻东京的使领馆外交人员。有的外国大使要觐见天皇,递交国书,规定必须穿日本的大礼服(Morning Coat,也称腰接礼服),他们就临时到我们店里,我们加班加点为他们赶制出来。再如Hawaii(夏威夷)州长GOV. JOHN. A. BURNS要去参加韩国朴正熙总统的就职典礼,他的礼服就是我们在东京用三天时间赶制而成的。还有,韩国前总统朴正熙所穿的西装衣料,多数由韩国驻日本大使馆在培罗蒙购买。还有,日隆公司的吉永重光和大和制罐的山口久吉様曾在培罗蒙购买大衣、西服料子及配件辅料送给金日成和金正日父子。

位于东京帝国饭店内的“培罗蒙”

我们国家曾有一位国家领导人让我做一套西服。我在电视上看到过他的形象,然后通过他的亲友了解了他的身高和腰身,根据这两个数据,我直接裁了一套样子,请他试样。只是袖子稍短,其他地方都服帖挺刮,一点都不用改动,大家都为之惊叹。

“顾客永远是对的”

除了手艺要精,做人要本分,做生意还有不少的诀窍和学问。我的经验主要是:首先尊重顾客,日本人称顾客是神,财神,必须顶礼膜拜,“顾客永远是对的”。培罗蒙的收款收据是自己设计印刷的,收据的最上方写的是对客人的感谢之语,以示敬意。

客人来店做衣服或买东西,最好能记住他的姓名、地址、职业、与本店关系,更要记住他上次做过什么样的衣服。他再次来时,你在接待中可以谈及上次衣服的款式、布料等,这样,顾客心里一定很高兴,那么新的生意又可以成交了。

日本“培罗蒙”制作的西服

完工的衣服是裁缝的作品,外面必须有精良的衣套,衣服叠好后,里面再衬入白软纸,然后派人坐着黄包车送到客人家,一路上要双手捧着衣服,保证衣服不皱,像刚熨过一样。

还要推广微笑服务,一定要自然的、发自心灵深处的微笑,切不能装腔作势。还有要多为顾客着想,想人所想,急人所急。总之,我最怕人家说培罗蒙不好,这是最大的损失,名誉的损失比任何金钱方面的损失都要大。

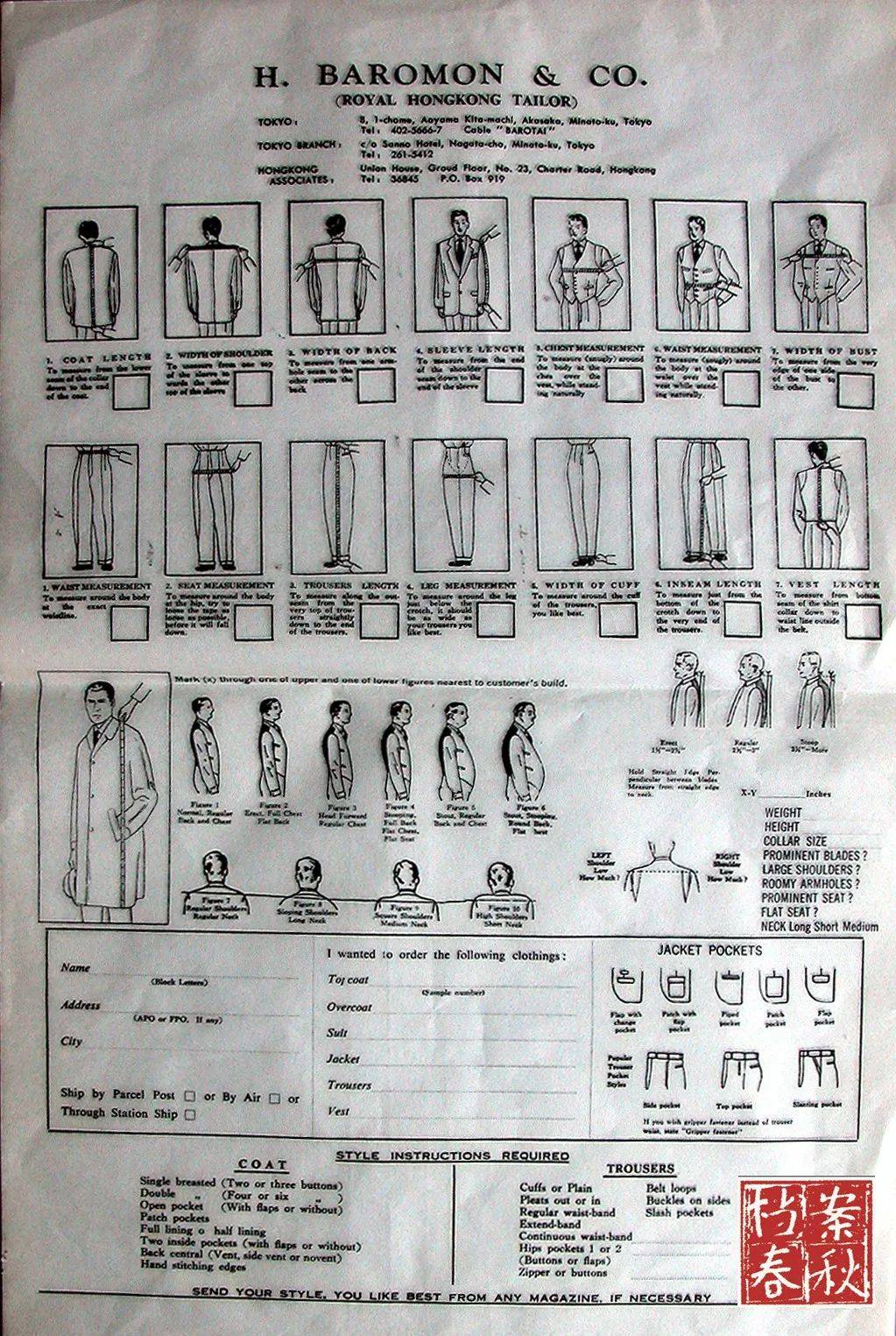

日本“培罗蒙”顾客订衣单

就这样,我在日本经营培罗蒙近六十年。接待过各种脾气、各样性格的客人。如有的客人做西装喜欢全部都用藏青的颜色;有的客人全年只穿夏季马海薄型料,冬夏一样;有的客人只喜欢穿双排扣的西服;有的人刚做好一套衣服,可能穿舒服了紧接着又是一套,觉得很有趣味。

特别的客人

还有一位美国客人Mr.Penske,他在美国前四百位富豪当中排第140名,有私人飞机,来东京是坐自己的飞机来的,就住在帝国饭店。他是我们培罗蒙开店以来最大的客人,在前12年内共做了二百多套衣服及一百多条裤子。开始他先定了一套,经过试身后,很满意,即刻又订了六套。

以后Mr.Penske每次来东京,必定要做衣服。有时五六套,多的时候十数套,每种花样做两套,一套双扣一套单扣,而且裤子一种颜色就定六条(三条有卷甲,三条是平的),从来不问价格,都是一次性付款。有一次他因身体发胖,要改衣服,又没有时间来日本,于是来信希望我能去美国替他量身定做,他还提供给我往返机票及旅馆住宿费用,并派专人到机场接我。

戴祖贻与Mr.Penske

他在美国的家是一幢高级大洋房,专门有衣服间,里面都挂满衣服,多数是培罗蒙做的,还有运动衣、羊毛衫等,分门别类地摆放,好似一家洋服店。

那次他改了十余套衣服,又定了十四套新衣服及裤子。后来他儿子又定了七套衣服。那次我满载而归,很是高兴。他的衣服因为颜色相似,做得又多,我们只好用阿拉伯数字在衣服上编号,免得弄错。

几十年间,我对顾客诚心相待,与很多人结下了深厚的友谊。美国前总统福特经友人介绍在培罗蒙做过两套衣服,很是满意。他还与我和家人各拍了照片留念,而且还送我一副有美国国徽标志的袖口纽,一幅他在白宫的签名照片及介绍信,每年年底还会寄来贺年卡。

戴祖贻与美国前总统福特

高尔夫世界球王Mr. Sam Snead也是培罗蒙的老主客,他与我极其相熟,有时他需要做衣服,又照顾我不必长途奔波,就直接在电话里“预订”:“我要做三件上衣,一件藏青,一件咖啡,及一件灰色,再配三条各色裤子,请你选料后,做好寄给我。”因为店里有他的“纸样”,他的个性我也了解,这样不用“量体”就可以“裁衣”。

韩国三星集团的创始人李秉喆(B.C.Lee)会长是培罗蒙开店以来的老主客,三星集团的第一毛织厂开始所产的呢绒以及织边多是用培罗蒙的呢绒做拷贝样子。因为李会长身材比较特别,他是“特别”的平肩,于是我也替他特别加工,做成普通的“美人肩”,他感觉非常满意。

李会长还介绍日本一流商界人士惠顾我店,如新日本制铁的社长稻山嘉宽及大和制罐的社长山口久吉等,制衣的费用都由他支付。他1987年11月19日去世,我特地赶去韩国吊唁,感到非常悲痛可惜。

1996年12月我正式退休。因为我的长子于1988年生病去世,没有接班人,我只得把店铺转让给一个日本裁缝,他使用别的招牌,但店里挂我的照片,表示该店的承继关系,还请我在随后的半年里随时去店里指导。培罗蒙这块招牌我要一直珍藏,作为纪念。现在偶尔还有老主客要我做衣服。

1995年,戴祖贻在日本“培罗蒙”

我做了70多年西服,其中在日本57年,真是感到非常荣幸和高兴。培罗蒙是我一生经营的店铺,亦是我戴家的维新发源地,可以说是我的生命。为纪念“培罗蒙”,我特别关照儿孙们,他们的子孙取名字时要采用这三个字。现在我的第一个玄孙就取名叫“戴培元”,其次则是罗正,第三是蒙久,意思就是培罗蒙“开始、正规、长久”之意。

七哥:

宁波裁缝事业起步之初,很多人都会到日本学习剪裁,久而久之,当地宁波裁缝的店铺也成为迎来送往重要的中继场所。

至今还有几家有字号的红帮裁缝店在日本横滨等地经营。

二战后,东京奥运和越战又为他们打开了接触世界的契机,使得其中很多人在世界高级定制的历史上留下深深印记。

一个声誉卓著的裁缝铺的历史,往往就是一个时代的切面,读来令人神往。

部分图片出自《“培罗蒙先生”戴祖贻》(作者李瑊,上海大学出版社出版)